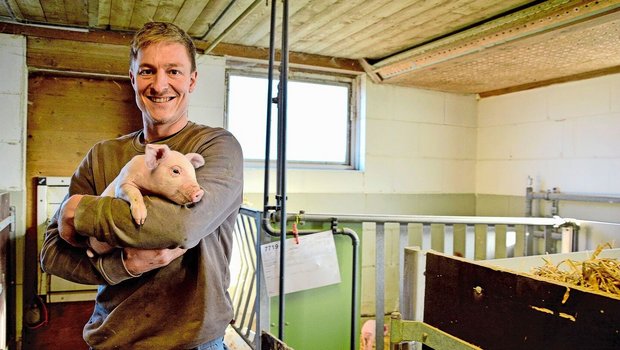

Die Schweinebranche ist am Anschlag: Die Produzentenpreise sind im Keller, viele Schweinehalter haben Mühe, überhaupt noch ihre Rechnungen zu bezahlen. Viele wollen nicht über das Thema sprechen, zu heikel ist die Angelegenheit. Die BauernZeitung hat trotzdem nachgefragt und wollte wissen, wie gross die Misere bei den Schweinehaltern und -halterinnen ist. Tragische Schicksale und grosse Betroffenheit Ein…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.