Geht es nach dem Bund, steht es kritisch um das Braunvieh. Gemäss der Auswertung des Monitoringsystems für tiergenetische Ressourcen in der Schweiz von 2021 weisen beide Zuchtrichtungen der Braunen den Gefährdungsstatus «Kritisch» auf, was dem höchsten Gefährdungsstatus entspricht.

Die BauernZeitung hat sich mit Martin Rust, Direktor von Braunvieh Schweiz, über den Zustand der Rasse unterhalten.

Gemäss Genmon von 2021 weist das Braunvieh den Status Kritisch aus. Müssen wir demnach davon ausgehen, dass es kritisch um das Braunvieh steht?

Martin Rust: Brown Swiss ist die drittgrösste Milchrasse weltweit – also nein, der Bestand ist sicher nicht auf einem kritischen Niveau. Die negative Entwicklung der Herdebuchzahlen in den letzten Jahren – welche man durchaus kritisch festhalten muss – hat im Monitoringsystem zu dieser fragwürdigen Einstufung geführt.

Wie stehen Sie als Direktor von Braunvieh Schweiz zu Genmon?

Genmon ist ein wichtiges Werkzeug zum Management von bedrohten Rassen. Das Monitoringsystem ist aber auf Rassen mit kleinen Herdebuchbeständen ausgelegt und sollte nicht mit den gleichen Parametern auf grosse Populationen wie Braunvieh oder Simmental angewendet werden.

Braunvieh und Simmental werden trotz ihrer «Rassen-Bedrohung» vom Bund nicht speziell unterstützt. Wäre das nicht angebracht?

Wenn das BLW der Einstufung durch Genmon vorbehaltslos Glauben schenken würde, wäre eine finanzielle Unterstützung über Erhaltungsprogramme die logische Konsequenz. Offensichtlich ist dies aber nicht der Fall. Wie erwähnt kann das Programm aber nicht ohne Weiteres für Rassen mit grossen Herdebuchbeständen genutzt werden, weil falsche Einstufungen resultieren.

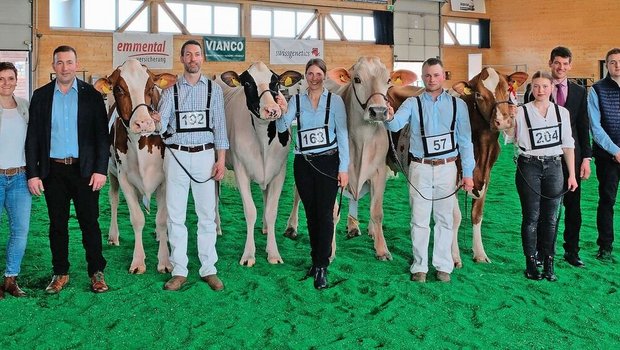

Welche Vorteile oder allenfalls auch Nachteile hat der Umstand, dass es sich um eine Rasse mit zwei Zuchtrichtungen handelt?

Brown Swiss und Original Braunvieh haben denselben Ursprung. Von daher ist klar, dass es eine Rasse mit zwei unterschiedlichen Zuchtrichtungen ist, auch wenn sich die Zuchtziele klar unterscheiden. Ein Vorteil ist sicher, dass mit einer Rasse unterschiedlich ausgerichtete Betriebe angesprochen werden können.

Welchen Einfluss auf die Rasse hat der Strukturwandel?

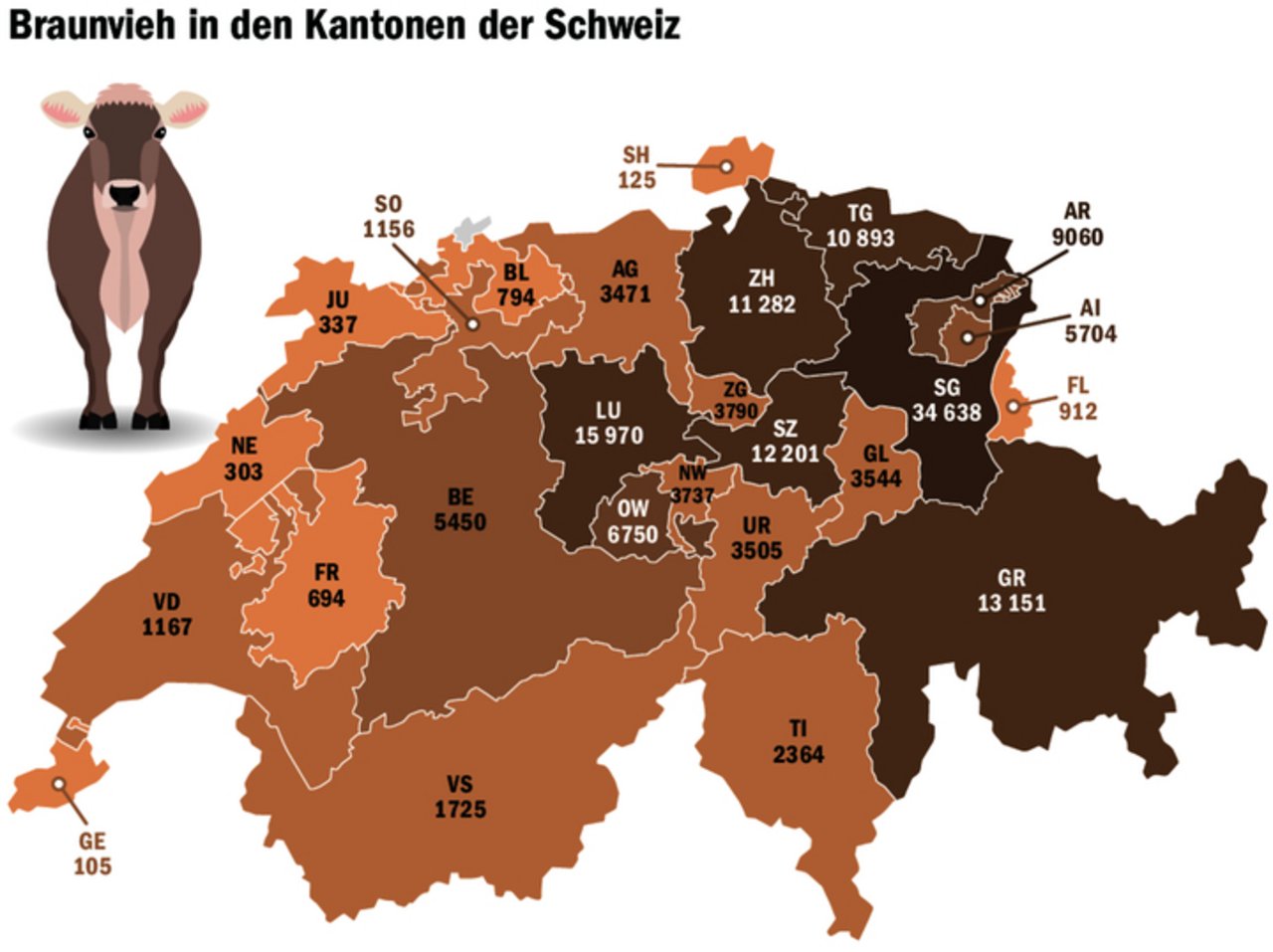

Die Milchproduktion hat sich in der Tendenz vom Berggebiet ins Mittelland verschoben. In den Haupteinzugsgebieten des Braunviehs wie zum Beispiel dem Kanton Graubünden hat die Mutterkuhhaltung viele Milchbetriebe mit Braunvieh abgelöst.

Wo sehen Sie Steigerungspotenzial für die Braunen?

Die Wichtigkeit der Milchproduktion für die Schweiz scheint auch vom BLW erkannt worden zu sein. Was wünschen Sie sich im Zusammenhang mit der AP 2030?

Ich möchte betonen, dass wir in der Schweiz von einer soliden Tierzuchtförderung profitieren können. Wir dürfen eine gute Zusammenarbeit mit dem BLW erleben. Die Durchführung und Weiterentwicklung der Zuchtprogramme und die Einführung von neuen Merkmalen mit aufwendiger Datenerfassung z. B. für Klauengesundheit, Effizienz oder Methanausstoss können nur mit finanzieller Unterstützung durch den Bund sichergestellt werden. Mein Wunsch im Zusammenhang mit der AP 2030 ist, dass die Unterstützung im gleichen Rahmen weitergeführt wird. Wenn der Pflanzenbau gefördert wird, darf das nicht aus dem Budget für den Tierbereich finanziert werden.

Was ist Genmon?

Die Schweiz hat 1994 die Konvention über die biologische Vielfalt unterzeichnet. Damit hat sie sich zur Erhaltung der Biodiversität inklusive Schweizer Rassen verpflichtet. Mittels Förderung der Zucht und Haltung der betroffenen Schweizer Rassen soll eine weitere Verstärkung ihrer Gefährdung verhindert und ihre Erhaltung gesichert werden. Tendenzen in der Veränderung der Populationen sollen beobachtet und somit ein regelmässiges Monitoring der Schweizer Rassen sichergestellt werden. Als wissenschaftliche Grundlage zur Bestimmung des Gefährdungsstatus wird dabei das Monitoringsystem für tiergenetische Ressourcen in der Schweiz – kurz Genmon – verwendet.