Wie alt sollte eine Milchkuh werden? Das ist eine Frage, die sich nicht nur Landwirtinnen und Landwirte stellen. Eine Antwort darauf zu finden, ist nicht ganz einfach, aber sie wäre wichtig. Denn die Nutzungsdauer von Milchkühen hat betriebsökonomische, ressourcenökonomische, klimarelevante und Tierwohl-bezogene Relevanz. Und auch wenn die durchschnittliche Nutzungsdauer in der Schweiz noch deutlich höher ist, als in den Nachbarländern, sank sie vermutlich in den vergangenen Jahrzehnten oder verharrte zumindest auf niedrigem Niveau, sowohl im konventionellen als auch im Biosektor, wie Michael Walkenhorst, Tierarzt und Mitarbeiter am Departement für Nutztierwissenschaften am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) vermutet. Exakte Ergebnisse aufgrund von Daten der vergangenen 30 Jahre seien in Kürze zu erwarten.

Deutliche Vorteile

In jedem Fall hätte eine lange Nutzungsdauer viele Vorteile (siehe Kasten unten). Trotz dieser deutlichen Vorteile ist die Nutzungsdauer von Milchkühen niedrig. Die Ursachen seien vielfältig. Gut 2/3 der in der Schweiz bei Milchkühen angegebenen Abgangsursachen haben einen Krankheitsbezug. An erster Stelle steht die Fruchtbarkeit, gefolgt von Eutergesundheit und Lahmheit. Aber auch Rassen- und Systemeffekte und das Remontierungsmanagement der landwirtschaftlichen Betriebe müssten als Ursachen angeschaut werden. Aber wie werden diese gewichtet und welche Strategien könnten zu einer Erhöhung der Nutzungsdauer beitragen? Fragen, die sich nicht einfach so beantworten lassen. In einem auf fünf Jahre angelegten Forschungs- und Dialogprojekt sollen in Zusammenarbeit von Forschungs- und Beratungseinrichtungen, Landwirtinnen und Landwirten, Branchenorganisationen sowie weiteren Stakeholdern und Experten die Faktoren herausgearbeitet werden, die in der Vergangenheit und aktuell zur niedrigen Nutzungsdauer von Milchkühen führen bzw. geführt haben. Gleichzeitig sollen aus diesem Verständnis heraus konkrete gangbare Strategien entwickelt werden, um das Durchschnittsalter der schweizerischen Milchkühe wieder deutlich nach oben zu korrigieren. Denn das Interesse, dass Milchkühe länger im Bestand bleiben, haben nicht nur wirtschaftliche Gründe. «Ihr Potenzial ist nicht ausgenutzt», weiss Michael Walkenhorst. Das wäre nämlich frühestens ab der dritten Laktation der Fall. Insbesondere durch die stetige Zunahme der Milchmenge. Im Durchschnitt scheiden die Kühe aber bereits nach drei bis vier Laktation aus. Das, nachdem sie gut zwei Jahre ihres kurzen Lebens quasi nur Arbeit, Kosten und Emissionen verursacht haben.

Vorteile einer längeren Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer von Kühen wird kürzer. Diesem seit langem bestehenden Trend stehen mehrere Vorteile gegenüber, die eine lange Nutzungsdauer eigentlich hätte. Im Projektantrag haben die Projektträger eine Auflistung mit folgenden Vorteilen gemacht:

Wirtschaftlichkeit: Die Nutzungsdauer ist ein Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Milchviehbetrieben. Eine lange Nutzungsdauer be-deutet, dass Aufzuchtkosten in längeren Zeiträumen amortisiert werden können. Studien aus Österreich zeigen, dass Kühe in der 5. Laktation ihre maximale jährliche Milchleistung erreichten.

Ökologische Nachhaltigkeit: Gleichzeitig ist die Nutzungsdauer direkt relevant für die ökologische Nachhaltigkeit der Milchproduktion, weil durch eine längere Nutzung der Kühe der Ressourcenverbrauch und die (Treibhausgas-)Emissionen aus ihrer Aufzuchtphase weniger ins Gewicht fallen. Auch hier fällt eine entsprechende Leistungssteigerung bei längerer Nutzung ins Gewicht. Eine experimentelle Studie der ETH Zürich zeigte, dass die Methanemissionen bei Milchkühen ab einem Alter von 6,5 Jahren sinken, was bei fünf anstelle von drei Laktationen Nutzungsdauer zusätzlich auf etwa 10 % Methanreduktion hinauslaufen würde.

Tierwohl und -gesundheit: Eine höhere Nutzungsdauer hat eine starke Tierwohl- und Tiergesundheitskomponente. Zum einen sei es aus rein ethischen Erwägungen richtig, produktive Tiere, solange sie gesund sind und keine Leiden haben, möglichst lange am Leben zu lassen. Zum anderen würde das Ziel einer langen Nutzungsdauer eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Tiergesundheit und die Konstitution der Kühe mit sich bringen, was erwartungsgemäss direkt zu Verbesserungen des Tierwohls führen würde.

Kombinieren von Milch- und Fleischproduktion: Eine Verlängerung der Nutzungsdauer bietet die Chance, Rindfleisch- und Milchproduktion wieder verstärkt miteinander zu kombinieren. Entweder durch eine Einkreuzung von Fleischrassen oder durch die Verwendung von langlebigeren Zweinutzungsrassen. Der gezielte Einsatz von gesextem Sperma könnte helfen, den gewünschten Effekt schneller zu erreichen.

Intensiv thematisiert

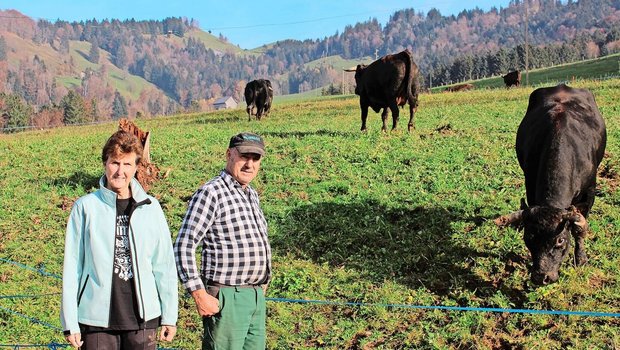

Auf verschiedenen Ebenen wird die Nutzungsdauer derzeit in der Schweiz thematisiert und in Konzepte für Prämien oder Labels integriert. In den aktuellen Überlegungen zur Neuordnung der Direktzahlungen in der AP22+ spielt die Nutzungsdauer der Milchkühe eine übergeordnete Rolle. In Projekten zum Klimaschutz (Ressourcenprojekt IP-Suisse und Agroscope sowie Qunav-Projekt Aaremilch/Néstle/HAFL) wird sie als Element integriert. «Entscheidend für den Erfolg dieser Massnahmen wird sein, einen jahrzehntelangen Trend zu niedriger Nutzungsdauer in der Praxis umzukehren», ist Michael Walkenhorst sicher. Und dafür müssten die Faktoren auf den Betrieben erst einmal verstanden und umsetzbare Gegenmassnahmen entwickelt werden. «An dieser Stelle setzt unser Projekt an», erklärt der Tierarzt. Er will dabei nicht die Forschung ohne die Praxis arbeiten lassen, sondern im Schulterschluss mit den Praktikern auf den Betrieben Antworten auf die obenstehenden Fragen finden. «Ohne Bäuerinnen und Bauern geht das nicht», sagt er. «Es bringt uns allen nichts, wenn wir nach Beendigung dieses Projekts einmal mehr vernehmen, wie abgehoben und praxisfern Forschung doch ist», erklärt Walkenhorst.

«Es ist eine Chance, Einfluss zu nehmen.»

Michael Walkenhorst, Projektleiter

Am Daten sammeln

Genau das ist auch der Grund, warum das Forschungsprojekt nicht, wie sonst üblich, eine Laufzeit von drei Jahren hat. Hier werden fünf Jahre eingesetzt und in sieben, teils zeitlich versetzten und ineinandergreifenden Modulen gearbeitet (siehe Grafik unten). Derzeit ist man am Daten sammeln und analysieren. Erste Ergebnisse sollen bereits Ende September bekannt sein. Zum einen sind es Daten aus einem umfangreichen und detaillierten Fragebogen, den rund 60 Betriebsleitende ausgefüllt haben (Modul 2), 30 der Betriebe wurden zudem vor Ort besucht. Zum anderen fliessen die Daten von Kühen verschiedener Rassen aus den Herdebüchern der letzten 30 Jahre mit ein (Modul 1). Parallel werden in den Modulen3 und 6 die Tierhalter und Betriebsleitenden gefordert. «Wir möchten ihre Meinungen und Erfahrungen einbeziehen und sehr gerne wissen, wann und warum sie Kühe aus der Nutzung ausscheiden», so Walkenhorst. Dafür wurden schweizweit vier Workshops eingeplant, welche diesen Herbst stattfinden und auf denen auch die ersten Ergebnisse der Module 1 und 2 präsentiert werden.

Austausch an Workshops

Die Nutzungsdauer der Milchkühe ist für jeden Betrieb von grosser ökonomischer Bedeutung. Auch hat diese einen Einfluss auf die Klimagasemissionen. Obwohl Kühe erst in den höheren Laktationen ihre Höchstleistung erreichen, die sie dann über viele Jahre aufrechterhalten, erreichen viele Kühe diese Höchstleistung gar nie. Was sind die Ursachen dafür? Im Frühjahr 2020 startete das hauptsächlich vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) sowie von vielen Vertreterinnen der Branche (Zuchtverbände, ASR, SMP, IP-Suisse, Bio Suisse, KGD, RGD, SVW, STS, Migros) inhaltlich und auch finanziell mitgetragene Forschungsprojekt zur Nutzungsdauer der Schweizer Milchkühe. Erste Ergebnisse sollen an vier Workshops präsentiert werden. Gibt es Lösungsansätze? Was ist die optimale Nutzungsdauer und welche Strategien können helfen, sie zu erreichen? An diesen Workshops soll neben der Informationsvermittlung auch Zeit für Diskussionen und Meinungsaustausch zur Verfügung stehen. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu den Workshops anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Daten und Orte sind:

- 21. Oktober, Lindau ZH

- 27. Oktober, Landquart GR

- 11. November, Zollikofen BE

Ein Workshop in französischer Sprache findet zudem im November in Grangeneuve FR statt.

Weitere Informationen undKursanmeldung: www.agridea.ch

Alle sollen mitreden

Alle, die sich für die Nutzungsdauer von Kühen interessieren seien eingeladen, mitzureden. «Wir wollen so viel wie möglich erfahren, insbesondere aus dem Betriebsalltag. Die Bäuerinnen und Bauern können und sollen hier mitdiskutieren. Es ist schliesslich eine Chance, mitzugestalten, wie das Bundesamt für Landwirtschaft künftig mit der Nutzungsdauer von Kühen umgeht. Mitarbeitende des Bundesamts werden ebenfalls vor Ort sein», bilanziert Walkenhorst. Er ist zudem sicher, dass man in diesem Zusammenhang noch lange nicht alles weiss. «Wir werden unterwegs auch Unerwartetem begegnen und Mythen entlarven», ist er sicher. Und in allem sei auch immer die Zielsetzung relevant. «Wohin will ich mit meinen Kühen?», sei die Frage, die sich jede Landwirtin und jeder Landwirt stellen sollte. «Eine einseitige Zucht auf die Milchleistung der einzelnen Laktation wird ja zum Glück kaum noch praktiziert, dennoch sollten wir künftig stärker realisieren, dass Gesundheit, verlässliche Fruchtbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die betrieblichen Bedingungen auch eine echte Leistung unserer Kühe ist. Auch auf diese Leistung lohnt es sich, stolz zu sein», ist er sicher.

Konkrete Massnahmen

Das Ziel des Projekts ist, konkrete Massnahmen zu entwickeln, die auf den Milchviehbetrieben eine längere Nutzungsdauer der Milchkühe möglich machen. Dafür sei festzustellen, in welcher Gewichtung und Hierarchie die Faktoren zueinander stehen, die auf die Nutzungsdauer wirken, und wie die stärksten Hebel in der Praxis zu erzielen sind. «Wir werden dabei alle in Frage kommenden Ebenen wie Haltungsmanagement, Remontierungsmanagement, Veterinärmedizin, Fütterung, Züchtung, und Gesamtsystem analysieren», erklärt Walkenhorst. Dabei werden auch die zu erwartenden Auswirkungen auf die Märkte (Milch, Tiere, Fleisch) nicht ausser Acht gelassen. Schliesslich soll auch die Politik sichere Ergebnisse zur Verfügung gestellt bekommen, um entsprechende Steuerungen wirkungsvoll auszurichten.

Lücken schliessen

Auch wenn viele Theorien im Raum stehen und alle Tierhalter unterschiedliche Gründe haben, eine Kuh aus dem Bestand zu entfernen – es ist nicht geklärt, auf was die niedrige Nutzungsdauer beruht. «Diese Lücke soll dieses Projekt schliessen, und damit der Milchviehwirtschaft sehr praxisnah helfen, mögliche Prämien- oder Direktzahlungsanreize zu realisieren und diese Ansätze damit sowohl betrieblich als auch politisch zum Erfolg zu führen», schliesst Michael Walkenhorst.

Der Bund will Beiträge einführen

Zunächst war ein Absenkpfad für Nährstoffverluste in der Parlamentarischen Initiative nicht vorgesehen. Im Verlauf der parlamentarischen Debatte wurde dieser aber integriert. Die Stickstoff- und die Phosphorverluste sollen bis 2030im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2014 – 2016 «angemessen» reduziert werden. Was «angemessen» bedeutet, entscheidet der Bundesrat. Zu den Massnahmen zur Reduktion der Nährstoffverluste zählt der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen. Dieser Beitrag wird je für den massgebenden Bestand an Milchkühen und für andere Kühen des Betriebes ausgerichtet. Der Beitragsansatz wird aufgrund der durchschnittlichen Anzahl an Abkalbungen der in den vergangenen drei Kalenderjahren geschlachteten Kühe bestimmt. Der Beitrag wird für Milchkühe ab durchschnittlich drei Abkalbungen und für andere Kühe ab durchschnittlich vier Abkalbungen je anrechenbares Tier ausgerichtet. Das Kriterium «Alter der Kühe» wäre weniger zielführend als die «Anzahl Abkalbungen der Kühe», weil es um die nachhaltige Nutzung der Kühe gehe. Diese nachhaltige Nutzung zeige sich primär mit der Zahl der Abkalbungen.

Mit finanziellen Anreizen für die längere Nutzungsdauer von Kühen sollen die Methanemissionen reduziert werden. Eine geschlachtete Kuh wird dem Betrieb angerechnet, auf dem sie letztmals gekalbt hat. Die Daten stammen aus der Tier-verkehrs-Datenbank und werden von dort an die Kantone übermittelt.