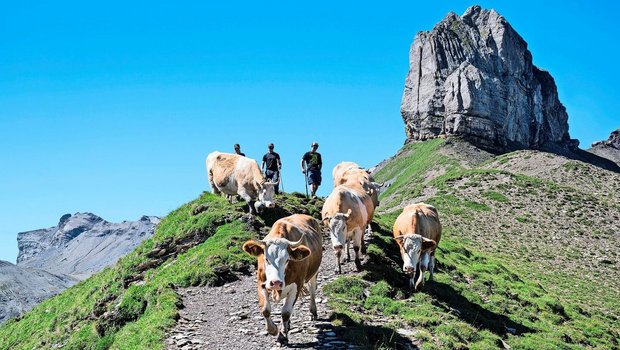

Das Drama rund um die Listerien-Infektion durch Produkte einer Schwyzer Käserei (siehe Kasten) gab wohl auch vielen Alpkäserinnen und Alpkäsern zu denken. Wie sieht die Situation auf den Alpen aus, wo Hygienemassnahmen und das Erreichen einer hohen Milchqualität noch anspruchsvoller sind als im Tal? Die BauernZeitung fragte bei Christoph Mächler von der milchwirtschaftlichen Beratung Plantahof-Strickhof nach. Er ist im Kanton Schwyz für die Beratung der Alpbetriebe zuständig.

Wie oft gibt es auf Alpen Fälle mit Listerien?

Christoph Mächler: Auf den Alpen in meinem Einzugsgebiet sind Ereignisse mit der für die Menschen gefährlichen Art Listeria monocytogenes zum Glück äusserst selten. Fälle mit anderen Listerien haben wir rund einmal pro Jahr.

Welches sind im Zusammenhang mit Listerien auf der Alp die grössten Gefahrenquellen?

Worauf muss besonders geachtet werden?

Wie bei anderen Keimen sind auch bei Listerien die grundsätzlichen Qualitätsmassnahmen einzuhalten: Weil auf der Alp vorwiegend Rohmilchprodukte hergestellt werden, muss alles daran gesetzt werden, eine möglichst keimarme Milch zu ge-winnen. Dazu gehören das saubere Melken, das Sicherstellen der Eutergesundheit und eine optimale Milchlagerung. Entscheidend ist natürlich auch die Qualität des Wassers. Wie schon erwähnt, ist bei Listerien eine der Hauptgefahrenquellen die Einschleppung über Schuhe oder Kleider in den Käsekeller. Das bedeutet, dass es heute selbstverständlich sein sollte, dass nicht mehr jeder Besucher oder Tourist einfach so in den Käsekeller reintrampen sollte. Zuerst auf der Weide die Kühe begutachten und dann mit den gleichen Schuhen noch einen Blick in das Käselager werfen – diese Zeiten sollten eigentlich vorbei sein.

Wer trägt bei Alpkäsereien die Verantwortung für die Qualitätssicherung und somit für die Lebensmittelsicherheit?

Diese liegt bei der jeweiligen für die Lebensmittelsicherheit verantwortlichen Person des Alpbetriebs. Darum ist auch, wenn Käse produziert oder verkauft wird, eine Produkthaftpflichtversicherung obligatorisch. Die Verantwortlichen sind zudem auch zur Selbstkontrolle verpflichtet. Das heisst, sie müssen vor dem Verkauf beweisen, dass ihre Produkte einwandfrei sind. Darum wird der Käse vor dem Verkaufsstart beprobt. Ein wichtiges Instrument ist zudem die Fabrikationskontrolle, wo alle Produktionsdaten aufgezeichnet werden. Damit können bei Problemen Fehlerquellen teils erkannt und die fehlerhafte Produktionsphase eingeschränkt werden. Dazu kommen die weiteren Vorgaben der Branchenleitlinien des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbandes.

Was ist denn das Ziel dieser SAV-Branchenleitlinie?

Die Branchenleitlinie ist ein gutes, praxisnahes Instrument für die Milchgewinnung und -verarbeitung auf Sömmerungsbetrieben, welches laufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. So wurde darin kürzlich beim mikrobiologischen Probenplan die Listerienanalyse von mindestens einmal auf mindestens zweimal pro Saison angehoben.

Wie und von wem werden denn auf den Alpen Proben gemacht?

Bei uns im Kanton Schwyz hat der grösste Teil der Käserei-Alpen eine privatrechtliche Vereinbarung. Diese sieht vor, dass ich als alpwirtschaftlicher Berater den Betrieb Anfang Sommer besuche und Proben bei Milch, Wasser und im Käsekeller nehme. Dabei werden auch Proben bei der Käseschmiere genommen und auf Listerien untersucht. Mitte Sommer erfolgt dann ein zweiter Besuch mit erneuter Beprobung. Auf Betrieben, die ihren Alpkäse im Herbst ins Tal transportieren, empfehle ich, im Käsekeller im Tal eine dritte Probe auf Listerien zu machen. Dazu kommen noch die Beprobungen, welche bei den risikobasierten Kontrollen durch das Labor der Urkantone gemacht werden.

Wie sieht die Weiterbildung der Alpsennerinnen und Alpsennen aus?

Die Beratung und Weiterbildung erfolgt bei uns über den kantonalen alpwirtschaftlichen Verein. An dessen Alpfachtagung mit Referaten erhalten die Teilnehmer die aktuellsten Informationen. Stehen grössere Themen im Bereich Milchverarbeitung auf dem Programm, ist auch immer eine Fachperson vom Laboratorium der Urkantone vor Ort, welche ebenfalls wichtige Inputs geben kann.

Listerien

Listeria-Bakterien können zu einer sogenannten Listeriose führen. Ausgelöst wird diese Krankheit grösstenteils wegen verseuchter Lebensmittel. Ohne Immunprobleme treten zwar oft keine Symptome auf, bei Menschen mit verminderten Abwehrkräften können sich bei einer Listeriose aber schwere Symptome wie Hirnhautentzündung, Blutver-giftung oder Lungenentzündung entwickeln. In der Schwangerschaft sind Fehlgeburten möglich. Listeria-Bakterien werden durch Erwärmen abgetötet, etwa bei der Pasteurisierung von Milch. Bei Rohmilchkäse fehlt dieser Schritt. Besonders anfällig für Listerien sind zudem Käsesorten mit hohem Wassergehalt wie beispielsweise Weichkäse, Blauschimmelkäse oder Frischkäse in stückiger Form. reb

Neben dem Listerien-Fall in der Käserei im Steinerberg gab es in der Zentralschweiz in der jüngeren Vergangenheit auch einen Fall mit Alpkäse, auf dessen Rinde Listerien gefunden wurde. Dieser Käse konnte dann aber dennoch vermarktet werden. Wie geht das?

Kommen gefährliche Listerien beispielsweise über das Wasser in den Käse, ist dieser gesundheitsgefährdend und muss entsorgt werden. Finden sich die Listerien nur auf der Rinde, kann versucht werden, diese beispielsweise mit Alkohol zu dekontaminieren und darauf folgend eine neue Rindenkultur aufzubauen. Dies ist aber enorm aufwendig und nur selten wirtschaftlich vertretbar.

Die Zentralschweizer Alpen werden vielfach über Jahrzehnte von den gleichen Älplerfamilien betrieben. Ist das im Zusammenhang mit Qualitätssicherung bei Alpprodukten ein Vorteil?

In Alpkäsereibetrieben, wo die Älplerinnen und Älpler auf eigene Rechnung arbeiten, ist das Engagement für hochwertige und einwandfreie Produkte tendenziell sicher noch einmal höher als auf Alpbetrieben mit Angestellten, wo fast jährlich neues Personal eingeführt werden muss. Dafür ist bei langjährigen Älplern die Gefahr grösser, dass infolge Betriebsblindheit nötige Anpassungen aufgeschoben werden.

In der Innerschweiz wird die Milch beim Käsen meist auf 45 bis 50 Grad erhitzt. Zudem wird noch vielfach mit Fettsirtenkulturen gearbeitet. Hat dies einen Einfluss auf die Listerien-Gefahr?

Je höher man die Milch erhitzt, desto besser ist das für die Lebensmittelsicherheit, da dadurch mehr gefährliche Keime abgetötet werden. Um Listerien abzutöten, benötigte es aber rund 70 Grad Celsius. Fettsirtenkulturen führen zwar zu aromatischem und spezifischem Alpkäse, haben aber grundsätzlich keinen Einfluss auf Listerien.

Käser verurteilt

Es ist wohl der Worst Case für jeden Käser: 2020 wurden Listerien in Produkten einer Steinerberger Käserei gefunden. Dabei infizierten sich mehrere Konsumenten, einzelne verstarben nach der Listeriose. Gegen den Käser wurde durch die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, in sieben Fällen wegen fahrlässiger Tötung. Der 65-jährige Käser sei seiner Kontrollpflicht ungenügend nachgekommen, hiess es in der Anklageschrift. Nun wurde der Schwyzer zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einer Geld-strafe von 80 Tagessätzen zu 120 Franken verurteilt. Sowohl die Freiheitsstrafe als auch die Geldstrafe sind bedingt, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Die Gerichtsverhandlung fand im abgekürzten Verfahren statt. Vor Gericht waren beide Parteien mit dem Strafmass einverstanden. reb