Fleischalternativen haben Zukunft: Bis in fünf Jahren soll das Marktvolumen für «pflanzliches Fleisch» weltweit auf einen Wert von 51 Milliarden US-Dollar ansteigen. Das prophezeit die Grossbank UBS in ihrem aktuellen «Sustainable Finance Report». Obwohl das Fleischsortiment immer noch viel grösser ist, sind auch bei den Schweizer Grossverteilern die Regale mit Produkten mit knackigen Namen wie «Planted Chicken», «Beyond Burger» oder «Plant Based Gehacktes» breiter geworden. In den Hauszeitungen der Grossverteiler Coop und Migros werden sie intensiv beworben.

Das Zielpublikum sind Flexitarier

Offenbar mit einigem Erfolg, wie Lorenz Wyss, Konzernchef der zu Coop gehörenden Bell Food Group kürzlich in einem Interview im TV-Nachrichtenmagazin 10vor10 sagte. Der Umsatz der Tochterfirma Greenmountain, die sich auf die Produktion von Fleischalternativprodukten spezialisiert hat, habe sich im letzten Jahr verdoppelt, sagte er dort. Das Zielpublikum für die «Fake»-Würste und den Fleischkäse aus Erbsen sind die Flexitarier. Das sind Leute, die aus gesundheitlichen, ökologischen oder moralischen Gründen bewusst weniger Fleisch essen wollen, aber sich trotzdem zwischendurch ein feines Schnitzel gönnen. Oder eben ein Salamibrot, das so ähnlich schmeckt, aber keines ist. Sie liegen in einer Preisklasse, welche die Produkte für die Flexitarier erschwinglich machen. Deren Anteil wird in der Schweiz je nach Quelle auf bis zu einem Drittel der Bevölkerung geschätzt. Tendenz steigend.

Rohstoffe aus dem Ausland

Bisher kaum profitieren vom Boom können die Schweizer Bäuerinnen und Bauern. Viele der Produkte basieren auf Soja- oder Erbsenproteinen und werden nicht selten sogar ganz im Ausland produziert. Auch der Blick auf die Zutatenliste auf in der Schweiz hergestellten «pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte» macht deutlich, dass die Rohstoffe nur zu einem geringen Anteil von hier kommen.

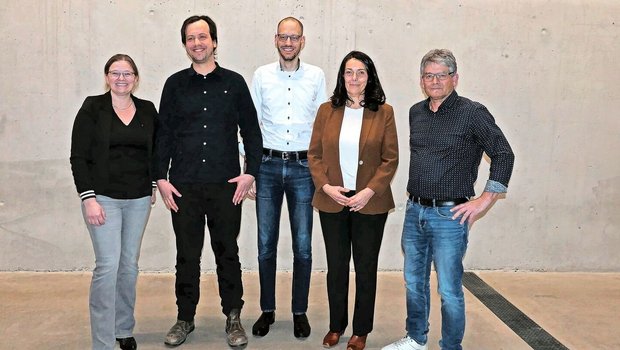

Die Firma Planted Foods AG aus Kempthal beispielsweise beschafft das Gelberbsen-Proteinisolat für die Herstellung ihrer Fleischalternativen in europäischen Ländern. «Aus der Schweiz ist dieser Rohstoff gar nicht in den nötigen Mengen verfügbar», sagt Firmenmitbegründer Christoph Jenny. Das Interesse an einer lokalen Produktion sei aber sehr gross. Weshalb gemeinsam mit Partnern das Projekt «Züchtung für die Etablierung Schweizer Erbsen in Landwirtschaft und Ernährung» gestartet wurde, mit der Unterstützung vom Bundesamt für Landwirtschaft.

Leguminosen kommen nicht aus der Nische

In diesem Projekt werden Erbsen in der Schweiz gezüchtet, die spezifisch für die pflanzliche Ernährung eingesetzt werden können und sich optimal für die Alternativprodukte eignen. Etabliert sind in der Schweiz nur grüne Erbsen, welche die Landwirte im Vertragsanbau für Verarbeitungsfirmen anbauen und meistens als Tiefkühlprodukt oder in der Konserve landen. Doch diese eignen sich eben nicht für die Pflanzenburger. Bei Veganern, die ganz auf tierische Produkte verzichten, liegen zudem wegen ihren besonders hohen Proteingehalten als «Superfood» bezeichnete Körnerleguminosen im Trend. Beispielsweise Soja, Linsen oder Süsslupinen, die aber anbaumässig in der Schweiz kaum aus einer Nische herauskommen. Das hat seine Gründe.

Pflanzlich versus tierisch

Gemäss Studien aus den USA schneidet der sojabasierte Burger bei der Nachhaltigkeit deutlich besser ab als das Original aus Fleisch. Die Erkenntnisse aus den USA lassen sich aber nicht einfach so auf die Schweiz übertragen. Ein Schweizer Käse, der mit Milch von einer nur mit Gras gefütterten Kuh hergestellt wurde, erfüllt viele Nachhaltigkeitskriterien. Die Schweiz ist bekannt für ihre Naturwiesen oder Alpweiden, die zwei Drittel der Landwirtschaftsfläche ausmachen. Dort wächst vor allem Gras und die Flächen stehen nicht in direkter Konkurrenz zum Anbau von Kulturen für die menschliche und tierische Ernährung. Bewässert werden die Wiesen nur ganz selten und die graslandbasierte Produktion ist weniger klimaschädlich, da sie Teil des natürlichen CO2-Kreislaufs ist. Nur Wiederkäuer wie Kühe können Gras, Heu oder Silage in für den Menschen nutzbare Proteine umwandeln. Seit Jahrhunderten versorgen Milch, Käse und Fleisch die Bevölkerung auf diese Art mit wertvollen Eiweissen.

Aufwändiger Linsenanbau

Kai Tappolet baut bei sich in Wilchingen seit zehn Jahren grüne und schwarze Linsen an. Der Absatz ist kein Problem, eher im Gegenteil. Die Nachfrage sei während der Pandemie eher noch gestiegen, weil sich die Leute mehr hintersinnen würden und irgendwie sensibler für regionale Produkte geworden seien.

Kai Tappolet baut verschiedene Linsensorten an.

Trotzdem sind Landwirte eher selten, die wie er auf den Zug der prosperierenden veganen und vegetarischen Küche aufspringen, in der die gute alte Linsensuppe oder Erbseneitopf plötzlich wieder hip sind. Tappolet ist ein Überzeugungstäter: «Wir müssen es irgendwie schaffen, mehr Eiweisse für den menschlichen Konsum auf unseren Äckern zu produzieren», sagt der Biobauer.

Tappolet vermarktet vor allem direkt

Mittlerweile baut er die Linsen in einem Dreiergemisch mit Leindotter als Stützfrucht sowie Eiweisserbsen an. Als Reinkultur liegen die Pflanzen mit dem Schoten bei der Ernte sonst oft auf dem bei ihm steinigen Boden, womit der Mähdrescher dann ein Problem hat. Er drescht und trocknet das Dreiergemisch selbst, ehe er es trennt. Übrig bleiben 200 bis 800 Kilogramm Linsen pro Hektare, die er in einem weiteren Schritt reinigt und kalibriert. Praktisch alles geht in die Direktvermarktung.

Das Leindotter presst er zu Öl und die Erbsen verkaufte er bisher als Futter. Weil er die meisten Arbeiten selbst ausführt, bleibt genug Wertschöpfung auf dem Betrieb und am Schluss stimmt es unter dem Strich auch finanziell. Doch der Aufwand sei insgesamt halt schon gross, sagt er. Vor allem wegen den grossen Ertragsschwankungen sind viele Bauernfamilien nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Zumal es keine spezifischen Direktzahlungen für Linsen gibt. «Es ist sicher einfacher, auf dem Acker wie gewohnt Weizen anzusäen, wo alles klar und planbar ist», erklärt Tappolet.

Was auf den ersten Blick wie Hackfleisch aussieht, ist pflanzlich.

Man fürchtet das Unkraut

Laut der Branchenorganisation Swiss Granum wuchsen im letzten Jahr in der Schweiz gerade einmal auf 136 Hektaren Linsen. Andere zurzeit angesagte Eiweisskulturen für die Verwendung in der menschlichen Ernährung wären beispielsweise Kichererbsen, Süsslupinen oder Soja. Der Anbau all dieser Kulturen erfordert allerdings relativ hohe klimatischen Ansprüche, die nicht überall erfüllt werden können.

Sie wachsen nur auf den besten Böden. Dort, wo Getreide, Kartoffeln oder Gemüse etabliert sind zum Beispiel. Doch vor allem fürchten die Bauern das Unkraut, gegen das Körnerleguminosen wenig konkurrenzfähig sind. Trotzdem hat sich in den letzten zehn Jahren die Anbaufläche von Soja fast verdoppelt, das einen deutlich höheren Eiweissgehalt als Linsen aufweist.

Biosoja vor allem für Futter

Im letzten Jahr waren es immerhin 2037 Hektaren, davon 735 in Bio-Qualität. Noch vor ein paar Jahren ging der grösste Teil davon in den Lebensmittelsektor zur Herstellung unter anderem von Tofu. Mittlerweile wird auch hier mehr für den Futtertrog produziert, was im Biobereich mit einer neuen Regelung in den Richtlinien von Bio Suisse zu tun hat: Wiederkäuer wie Rinder müssen ab nächstem Jahr zu 100 Prozent mit Schweizer Biofutter versorgt werden.

Deshalb hätte Kai Tappolet übrigens keine Probleme, seine Eiweisserbsen als Futter zu verkaufen. Allerdings wird er diese ab diesem Jahr in seiner Mischkultur durch Speiseerbsen für den menschlichen Konsum ersetzen, was besser zu seiner Philosophie passt. Spezielles Eiweissfutter braucht er selbst auf seinem Bauernhof übrigens nicht: Seine Mutterkuhherde kommt mit dem Eiweiss aus dem Gras und Heu von der eigenen Fläche aus.

Industrielle Eiweissproduktion wäre nötig

Ob es überhaupt einmal möglich sein wird, pflanzliche Eiweisse in grossen Mengen für die industrielle Produktion von Fleischalternativen in der Schweiz rentabel anzubauen, ist fraglich. Konventionelle grüne Schweizer Linsen kosten beim Grossverteiler heute mehr als doppelt so viel wie das Konkurrenzprodukt in Bioqualität aus Kanada. Die höheren Produktionskosten in der Schweiz sind hier ein Problem.

Deshalb funktioniert dieser Markt zurzeit vor allem mit kleinen Mengen für die Direktvermarktung, wo die Preissensibilität etwas geringer ist. Eine Möglichkeit, um Kosten einzusparen und wettbewerbsfähiger zu werden, wären Zusammenschlüsse unter Produzenten. Doch diese sind – wenn überhaupt – erst am Entstehen. Veganer müssen für ihre Menüs deshalb wohl vorerst immer noch mehr als ihnen lieb ist auf ausländische pflanzliche Proteinquellen zurückgreifen.