«Nein, vorderhand impfe ich nicht gegen die Blauzungenkrankheit», sagt der Schäfer und gelernte Landwirt Stefan Stadelmann aus Arth. Er hält im Nebenerwerb auf seinem 18-ha-Betrieb in Arth in der Bergzone I rund 400 Mutterschafe verschiedener Rassemischungen mit den Lämmern. Und zur Treibunterstützung dienen vier Hütehunde, je zwei der Rassen Border Collie und Kelpie.

Hauptberuflich führt er ein Tiefbau- und Baggerunternehmen. Den Sommer über sind die meisten Tiere z Alp im Muotathal, die Wiesen auf dem Betrieb dienen dann der Futterproduktion von Heu und Siloballen, ein Teil wird verkauft. Nur in der Übergangszeit sind die Schafe auf dem Heimbetrieb. Den Winter über weiden die Tiere bei anderen Landwirten in der Region Immensee, Küssnacht, Udligenswil, Adligenswil. «Aber immer eingenetzt», sagt Stadelmann. Früher sei er noch als Wanderschäfer unterwegs gewesen. Aber wegen der Moderhinke und den administrativen Umtrieben, da er in zwei Kantonen Bewilligungen für die Wanderherde lösen müsste, verzichtet er nun darauf.

Abgefrorenes Gras ist ideal

Beim Besuch an einem sonnigen Samstagmorgen, bei leicht schneebedeckten und gefrorenen Böden, werden die Schafe auf Wiesen in der Region Adligenswil um den Dietschiberg und Dottenberg geweidet. Die Bauern seien froh darum, und das sei eine Win-win-Situation, sagen Stadelmann und Landwirt Adrian Schryber vom Dalacheri oberhalb des Dorfes Adligenswil. Schryber führt zusammen mit seinem Vater in Generationengemeinschaft einen Betrieb mit Milchwirtschaft, Mastschweinen und Mastpoulets. Letzten Herbst konnte Schryber wetterbedingt viele Weiden nicht mehr nutzen, das viele ältere Gras schätzen nun die Schafe. «Allerdings machen wir keinen Rasenteppich, sondern überweiden nur», sagt Stadelmann. Zweimal täglich kommen die Tiere in eine neue Koppel. Am besten sei für Schafe abgefrorenes Gras auf Winterweiden, dann seien die Nährwerte und die Struktur besser, es brauche weniger Mineralstoffe und es gebe weniger «Dünnschiss» als bei wassergesättigtem Gras.

Frei von Moderhinke

Noch bis Ende Februar weiden Stadelmanns Schafe (die Lämmer müssen mindestens drei Wochen alt sein) die Flächen in der Region ab. Dann wird er sie wieder nach Hause transportieren. Früher habe er die Tiere jeweils von Küssnacht zu Fuss in die nahen Luzerner Gemeinden getrieben. Dieses Jahr führte er sie aber wegen der Moderhinke direkt mit dem Lastwagen hierher. Sein Betrieb sei frei von Moderhinke, in Küssnacht hätte er aber durch Gebiete ziehen müssen, welche nicht den Frei-Status hätten, sodass ein Ansteckungsrisiko bestand.

Schon vor Jahren habe er beim Pilotprojekt zur Moderhinkesanierung mitgemacht. Gleichwohl musste er seine Herde letztes Jahr dreimal sanieren, nach Winterweiden, Frühjahrsweide, Alpung. «Nun achte ich viel mehr darauf, dass ich keinen Kontakt mit anderen Schafen habe.»

«Die SMS-Warnungen sind ungenügend.»

Stefan Stadelmann bedauert den Kantönligeist bei Wolfssichtungen.

Für und gegen Impfung

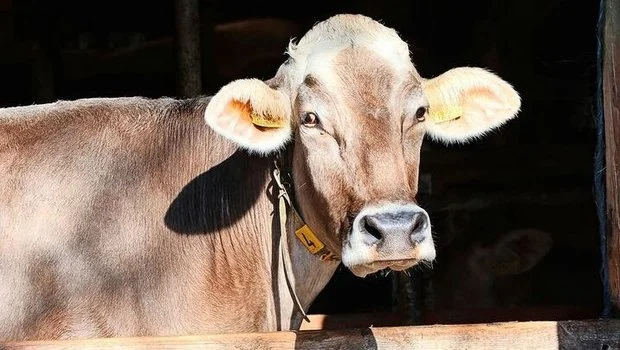

Zur Impfung gegen das Blauzungenvirus (BTV) habe er Vorbehalte, sagt Stadelmann. Einerseits wegen möglichen Nebenwirkungen, andererseits sei der Preis von sechs Franken pro Tier für die Impfung seiner Herde beträchtlich. Und in den nächsten Monaten, bis zu einem möglichen Mückenflug, gebe es ohnehin keinen kurzfristigen Nutzen. «Ich warte deshalb zu, denn es gibt gute Gründe dafür und dagegen.» Auch Milchbauer Schryber verzichtet vorderhand auf die Impfung seiner Kühe gegen BTV, zumal er als Abmelkbetrieb nur mit Tränkekälbern handle. Er findet es fraglich, wenn er jetzt im Januar oder Februar hochträchtige Kühe impfen sollte. Auch er wartet wegen der nun inaktiven Mücke ab, stellt aber bei seinen Berufskollegen schon eine grössere Impfbereitschaft fest.

Kantönligeist bei Wolfwarnung

Auch der Wolf bleibe eine Herausforderung, sagt Schäfeler Stadelmann. Letzten Winter wurde einer in der Nähe der Weiden in Ebikon beobachtet, und in der Nähe seines Heimbetriebs gab es vor zwei Jahren bei einem Nachbarn Risse durch einen Wolf. Er sei kein Wolfgegner, auch nicht, wenn gelegentlich mal ein Schaf gerissen werde. Aber wenn Schafe lebendig angefressen und dann erlöst werden müssten, höre alles Verständnis auf. «Wehe, wenn ein Tierhalter ein Tier leiden lässt, dann hat man das grösste Theater.»

Für den Herdenschutz genüge formell ein Netz von 90 cm Höhe, besser wären 105 cm, laut Theorie. Und 3000 Volt Strom sollte schon darin fliessen. Höhere Netze seien aber viel schwerer und sperriger, erklärt Stadelmann. Allerdings springe sein Hütehund über 1,5 m hohe Zäune, das würde ein Wolf wohl auch schaffen. Wenig realistisch sei ein Herdenschutzhund bei Winterweiden für Schafe, vor allem nicht in Agglomerationen mit vielen Spaziergängern und Hundehaltern. Ein Problem sieht Stefan Stadelmann wegen der ungenügenden Meldungen bei Wolfsichtungen; so würden SMS-Warnungen nicht kantonsübergreifend erfolgen. «Wenn ein Wolf im luzernischen Greppen gemeldet wird, so werden die Schafhalter im benachbarten schwyzerischen Küssnacht nicht oder nur verzögert benachrichtigt.» Das sei eben Kantönligeist, bedauert er.

«Ich sehe keinen kurzfristigen Nutzen.»

Schafhalter Stadelmann ist noch skeptisch gegenüber der Blauzungenimpfung.

Zufrieden mit den Preisen

Als gut erachtet der Hobbyschäfeler die aktuelle Marktlage. Die Fleischpreise seien zufriedenstellend, seine schlachtreifen Lämmer und Mutterschafe liefert er über einen Viehhändler an Grossmetzgereien in Zürich. Auch Schafwolle sei wieder mehr gefragt, da bekomme man heute doch rund 1,6 Franken pro Kilo, vor Jahren waren es 70 Rappen oder gar nichts. Die Kosten liessen sich gleichwohl nicht decken. Er bleibe trotz aller Herausforderungen und Widrigkeiten aber bei der Schafhaltung, sagt Stadelmann. «Das ist ein schönes Hobby.»

Interesse an Impfung ist gross

Sehr offen seien ihre Kunden für die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit, sagt Claudia Carteni von der Obwaldner Grosstierpraxis Aamatt in Kägiswil. Viele Schaf- und Rindviehhalter würden den von der Praxis abgegebenen Impfstoff gegen BTV3 selber verabreichen. Offenbar hätten die Meldungen aus Deutschland über die Folgen der Krankheit bei Nichtimpfung die Bereitschaft hier positiv beeinflusst. Engpässe beim Impfstoff gebe es in der Grosstierpraxis Aamatt dank der rechtzeitigen Bestellung nur wenige. Empfohlen werde auch bei Schafen die zweimalige Impfung, obwohl das nicht so auf der Packung stehe.

Als «recht gut» bezeichnet Roland Giger von der Grosstierpraxis am Etzel in Einsiedeln die Impfbereitschaft in der Region. Allerdings gebe es auch Skepsis und Vorbehalte, welche mit den Tierhaltern besprochen würden. Er sei froh, dass die Impfung freiwillig sei. Problematisch sei derzeit die Verfügbarkeit des Impfstoffes und dass dieser innerhalb eines Tages zu verimpfen sei. Deshalb würden die Lagerbestände der Grosstierpraxis am Etzel klein gehalten, sagt Giger.