Wer wüsste nicht gerne, wie stark er oder sie ist? Um das herauszufinden, gibt es eine Vielzahl von Disziplinen und Gewichtsklassen, von Prüfungen und Wettbewerben. In der Zwischenkriegszeit hat man sich diese Frage auch bezüglich der arbeitenden Rinder gestellt.

Bewegende Leistung

Zur Vorgeschichte: Die Pferdestärken wurden seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert zum Mass der bewegenden Leistung. Die Ingenieure Charles Watt und Matthew Boulton hatten eben ihre Dampfmaschine entwickelt und suchten nun Käufer für diese. Sie priesen ihre Maschine mit dem Argument an, dass diese an einer bisher über einen Pferdegöpel angetriebenen Wasserpumpe eines englischen Bergwerks zwei starke Zugpferde ersetzte.

Als 1 PS respektive eine Pferdestärke galt fortan die Kraft, mit der ein Pferd in einer Sekunde 75 Kilogramm (Wasser) 1 Meter anhob oder als Formel «1 PS = 75 kg · m/sec». Dabei ging man davon aus, dass die Pferde diese Leistung über einen ganzen Tag erbringen konnten. Die Pferdestärke PS setzte sich fortan als Mass der Motorenleistung durch.

Im Gegensatz zur Motorenwelt stifteten die Pferdestärken in der Pferdewelt jedoch grössere Verwirrung als Klärung, war es doch die alltägliche Erfahrung auf dem Bauernhof, in der Fuhrhalterei oder auf dem Bauplatz, dass Pferde zuweilen grössere Leistungen als die einer einzigen Pferdestärke erbringen konnten.

Und dass diese Leistungen nicht nur von der körperlichen Stärke, sondern von einer Vielzahl härterer und weicherer Faktoren abhängig war.

Was ist mit dem Rind?

Zudem arbeitete man damals nicht nur mit Pferden, sondern auch mit Rindern. Auch in dieser Hinsicht stellte sich die Frage, wie gross denn die Zugkräfte und die Zugleistungen der Rinder und speziell der sogenannten Arbeitskühe seien, die man in der Landwirtschaft in grosser Zahl zu Zugarbeiten heranzog.

Die Arbeitskühe waren seit dem 19. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hierzulande sogar die zahlreichsten Arbeitstiere überhaupt. Das hat ein mehrjähriges Forschungsprojekt des Archivs für Agrargeschichte gezeigt.

Eine Rinderstärke

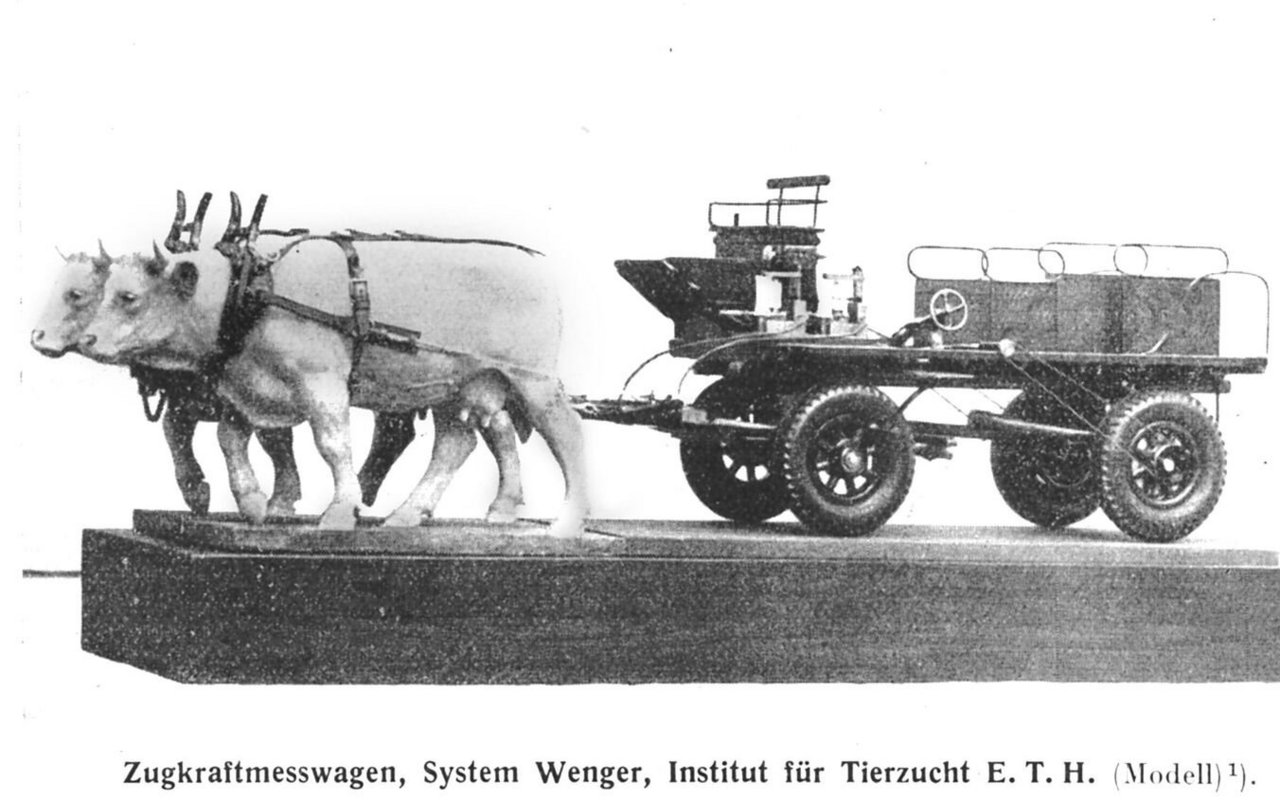

Wenger mass die Zugkräfte von 47 Kühen der Simmentaler- und von 25 Kühen der Braunviehrasse über Standarddistanzen von 15 Metern, 400 Metern und 3000 Metern. Als Vergleichsgrössen mass er auch die Zugkräfte von drei Zuchtstieren und fünf Ochsen. Zudem konnte er sich auch auf Untersuchungen mit Pferden abstützen, die ungefähr gleichzeitig in den USA und an der ETH gemacht wurden.

Wenger interessierte sich nicht nur für die Zugkräfte, sondern auch für die Auswirkungen der Zugarbeit auf die Konstitution und die Milchleistung der Kühe. Diesbezüglich kam er zum Schluss, dass die Milchleistung nur wenig beeinträchtigt würde, wenn die Kühe nur zwei bis drei Stunden pro Tag arbeiteten, und dass die Arbeit durchaus positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit habe.

Erstaunliche Resultate

Hans Wengers Resultate erstaunten: Die Dauerleistung der Kühe über 3000 Meter betrug rund 1 PS. Über 400 Meter eruierte Wenger im Falle der Simmentalerkühe 1,7 PS und im Falle der Braunviehkühe 1,3 PS und über 15 Meter 3 PS und 3,3 PS. Dabei zogen sie mit einer mittleren Geschwindigkeit von 4,3 respektive 4,5 Kilometern pro Stunde.

Diese Leistungswerte veranlassten ihn zur Schlussfolgerung, dass sich die Pferde und Zugochsen auf der 3000-Meter-Strecke den Kühen nicht so überlegen erwiesen, wie das vielfach angenommen wurde. Deren Vorteile lagen vielmehr in einer bedeutend längeren täglichen Arbeitsdauer.

Hans Wenger beliess es nicht bei den Untersuchungen über die Zugleistungen. Zusammen mit dem ebenfalls an der ETH ausgebildeten Bauern Alois Günthart erörterte er im heutigen Magazin «die grüne» die Vorzüge und Nachteile der unterschiedlichen Anspannungen, dem Stirnjoch, dem Kehl- oder Widerristjoch und dem Kummet, respektive die Frage, ob die Rinder nun ihre Lasten ziehen oder nicht vielmehr stossen würden.

Originelle Studie

Mit seinen Zugkraftmessungen war Wenger in mehrfacher Hinsicht originell. So öffnete er mit seinem Einbezug der Polyfunktionalität der Rinder und seiner Frage nach der Auswirkung der Arbeit auf die Gesundheit neue Deutungslinien, die von der damals vorherrschenden Tier-Motoren-Fixierung wegführten.

Zudem erkannte Wenger nicht nur den Zusammenhang von Gewicht und Kraft, sondern auch die Reichweite solcher Forschungen, beobachtete er doch beiläufig, dass seine Versuchstiere auf dem Rückweg regelmässig stärker zogen und schneller gingen als auf dem Hinweg.